I figli del duce han la pelle scura. Storie in sospeso dal Corno d’Africa

Asmara 1939, un padre con brizzolato accento calabrese sollevando il figlio esclama: “Guardate il nuovo duce!”. Poco dopo l’uomo rimpatrierà senza lasciar traccia nella vita del figlio che, cresciuto come un italiano ma non riconosciuto tale, dovrà affrontare l’eredità delle storture dell’incontro coloniale. Storie come questa offrono l’opportunità di porre un nuovo sguardo sulla presenza italiana in Africa durante e oltre l'epoca coloniale, necessario per scardinare stereotipi che si riflettono ancora nel dibattito odierno.

Eritrea. Primavera 1939. Nell’aria si coglievano il colore delle giacarande, l’odore delle piccole piogge, il suono della lingua italiana e il perimetro delle leggi razziali. Si era agli sgoccioli dell’avventura coloniale iniziata nella seconda metà dell’Ottocento e ora nella sua fase fascista: dietro l’angolo si nascondeva la Seconda guerra mondiale, durante la quale l’Italia avrebbe perso le colonie del Corno d’Africa, cedendo il passo alla British Military Administration e lasciando intravedere le locali ambizioni indipendentiste e le velleità coloniali dell’Italia repubblicana.

In questo clima, un padre con brizzolato accento calabrese solleva il figlio e mostrandolo agli amici corregionali esulta: “Guardate il nuovo duce!”. Un figlio che il duce non avrebbe approvato, perché frutto di un’unione mista, un padre che a breve sarebbe rimpatriato senza lasciar traccia anagrafica nella vita del figlio e una madre troppo giovane per far fronte all’abbandono. Tre traiettorie di vita che incrociandosi racchiudono l’esperienza di bambine e bambini, donne e uomini, durante e oltre il colonialismo italiano nel Corno d’Africa.

Per capire chi fosse quel padre brizzolato si deve fare un passo indietro, tornare ai tentativi falliti di fare dell’Eritrea una colonia di popolamento, quando poche migliaia di militari e una manciata di civili, scarsa presenza femminile e crescente presenza missionaria rappresentavano la popolazione italiana in colonia. La preponderanza maschile si tradusse fin dall’epoca liberale in relazioni - di indole coniugale, sessuo-economiche, temporanee - fra italiani e africane. L’effetto collaterale fu il cosiddetto “problema del meticciato”, ovvero una crescente popolazione giovanile di ascendenza mista, la cui gestione, soprattutto in termini di attribuzione della cittadinanza, istruzione e cura, animava dibattiti in consessi scientifici e politici anche internazionali.

Con il discorso dell’Ascensione del 1927, Mussolini pose nuovamente al centro del progetto coloniale la sovrappopolazione italiana e il necessario dislocamento nelle colonie d’Africa come soluzione. Inoltre, il duce, in difetto di momenti di prestigio e temendo le ricadute sulla disoccupazione della crisi del 1929, promosse la Campagna d’Etiopia (1935-1936): mentre gli altri imperi mettevano a valore le colonie, l’Italia si lanciava in un “espansionismo tardivo” teso a “lavare l’onta di Adwa” (la pesante sconfitta subita nel 1896 che pose fine alla guerra di Abissinia) e a spostare masse di italiani in Africa. Il dispiegamento di forze fu imponente: 400.000 soldati e 100.000 italiani militarizzati transitarono per l’Eritrea.

Fra questi ultimi figurava appunto il brizzolato cinquantaduenne Giuseppe che, lasciando in Calabria moglie e quattro figli, partì in cerca di fortuna. Come per altri prima di lui, la conquista del territorio e quella del corpo delle donne furono un tutt’uno, nonostante il governo fascista storcesse il naso di fronte alle crescenti nascite di italo-eritrei e a relazioni troppo intime, che inficiavano la presunta superiorità italiana. L’ordinaria discriminazione verso i sudditi venne quindi esasperata ed estesa agli italo-eritrei attraverso l’introduzione di leggi razziali, promulgate fra il 1933 e il 1940, che inizialmente regolarono l’accesso alla cittadinanza italiana sfruttando la linea del colore, il grado di istruzione e socializzazione italiane. Tuttavia, in breve si tradussero nel divieto - comunque non rispettato - di intrattenere relazioni di natura coniugale con donne africane e di riconoscere la prole mista. Queste restrizioni istituzionalizzarono il razzismo senza di fatto ridurre le relazioni con donne né le nascite di “meticci”, ma resero ancora più vulnerabile la loro posizione nelle unioni miste.

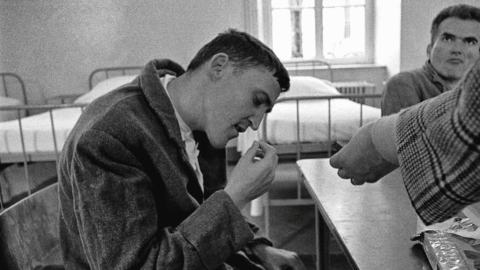

Quando Giuseppe incontrò Eden, quattordicenne giunta da Adi Ugri ad Asmara per lavorare come domestica presso italiani, la loro unione era già “fuori legge” e il diritto di famiglia italiano impediva di riconoscere i figli nati fuori dal matrimonio. La deresponsabilizzazione di Giuseppe e il suo rimpatrio misero Eden di fronte a una scelta: tenere il figlio con sé oppure lasciarlo all’Istituto San Giuseppe Pro Infanzia Meticcia, accanto alla cattedrale, dove almeno lo avrebbero nutrito, istruito e avviato a un lavoro manuale. Eden tenne Franco, quel figlio così bianco, tutto per sé e lo fece italiano con tutti i suoi sforzi: nel cibo, nell’atteggiamento, nelle preghiere, nell’istruzione, fino a farlo affiliare da un altro italiano di cui era diventata la compagna tempo dopo che la bandiera italiana era stata ammainata.

Storie come quella di Giuseppe, Eden e Franco per emergere richiedono un delicato lavoro di incrocio fra ricerca archivistica in Europa e nel Corno d’Africa, storia orale e ricerca sul campo, con tutte le criticità che un approccio di questo tipo comporta. L’archivio, infatti, racconta una storia parziale, non solo perché parzialmente documentata, ma anche perché volutamente selezionata o debitamente costruita. La storia orale, invece, procede attraverso interviste e conversazioni, durante le quali vissuti e memorie danno forma alle storie di vita, presentando però criticità legate non solo a rielaborazioni di eventi del passato, ma anche a difficoltà linguistiche o alla stessa presenza di chi conduce la ricerca. Si tratta, quindi, con pazienza e delicatezza di individuare e far dialogare le diverse fonti, tenendo in debita considerazione il contesto in cui vengono prodotte. Di conseguenza, queste storie micro globali restano come sospese nel tempo, poiché connettono passato e presente, e nello spazio, dal momento che per essere tracciate richiedono una ricerca multisituata.

La brusca fine del colonialismo italiano, senza decolonizzazione, lasciò inoltre in sospeso le vite di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini, che nel corso degli anni cercarono - chi invano chi con fortuna - di trovare i loro padri, di accedere alla cittadinanza italiana, di farsi spazio in una società in cui tensioni politiche e sociali andavano crescendo, mentre le spinte nazionaliste imponevano una scelta in termini di appartenenza nazionale. In queste fasi segnate da incertezza e talvolta violenza, avere accesso alla cittadinanza italiana significava potersi muovere nella “terra dei padri” e quindi in un luogo più sicuro. Tale possibilità spingeva a mobilitare risorse economiche e sociali, a trovare strategie per recuperare le informazioni utili per istruire la pratica e accedere alla cittadinanza italiana, in modo che status de facto, status sociale e status civitatis coincidessero. Tuttavia questi procedimenti richiedevano anni e non sempre andavano a buon fine, per cui chi aveva ascendenza mista doveva riposizionarsi, ovvero rivedere il ruolo e la rappresentazione all’interno della società africana postcoloniale, in cui rischiavano di essere percepiti come appendice del passato coloniale. In questi tentativi di ridefinizione la mobilità geografica rappresentò una risorsa: ad esempio diversi italo-eritrei si spostarono in Etiopia fra gli anni Cinquanta e Sessanta. Qui la stigmatizzazione che avevano provato tanto dal lato italiano quanto da quello eritreo parve attenuarsi, così grazie alla loro intraprendenza e alle loro competenze contribuirono alla modernizzazione del paese.

Queste esperienze faticano ancora a confluire in una storia multivocale tanto del colonialismo italiano e delle sue eredità, quanto della cosmopolita regione del Mar Rosso. Eppure esse sono una risorsa utile a scardinare stereotipi di matrice coloniale che riverberano nel dibattito odierno, ad esempio in merito all’accesso alla cittadinanza o alla parziale inclusione esperita da alcune categorie - si pensi all’accettazione come forza lavoro cui corrisponde un mancato riconoscimento sul piano sociale - all’interno di società sempre più complesse. Queste esperienze vissute offrono quindi l’opportunità di promuovere una storia inclusiva, restituendo ad esse la dignità che meritano e promuovendo un nuovo sguardo su una storia condivisa.