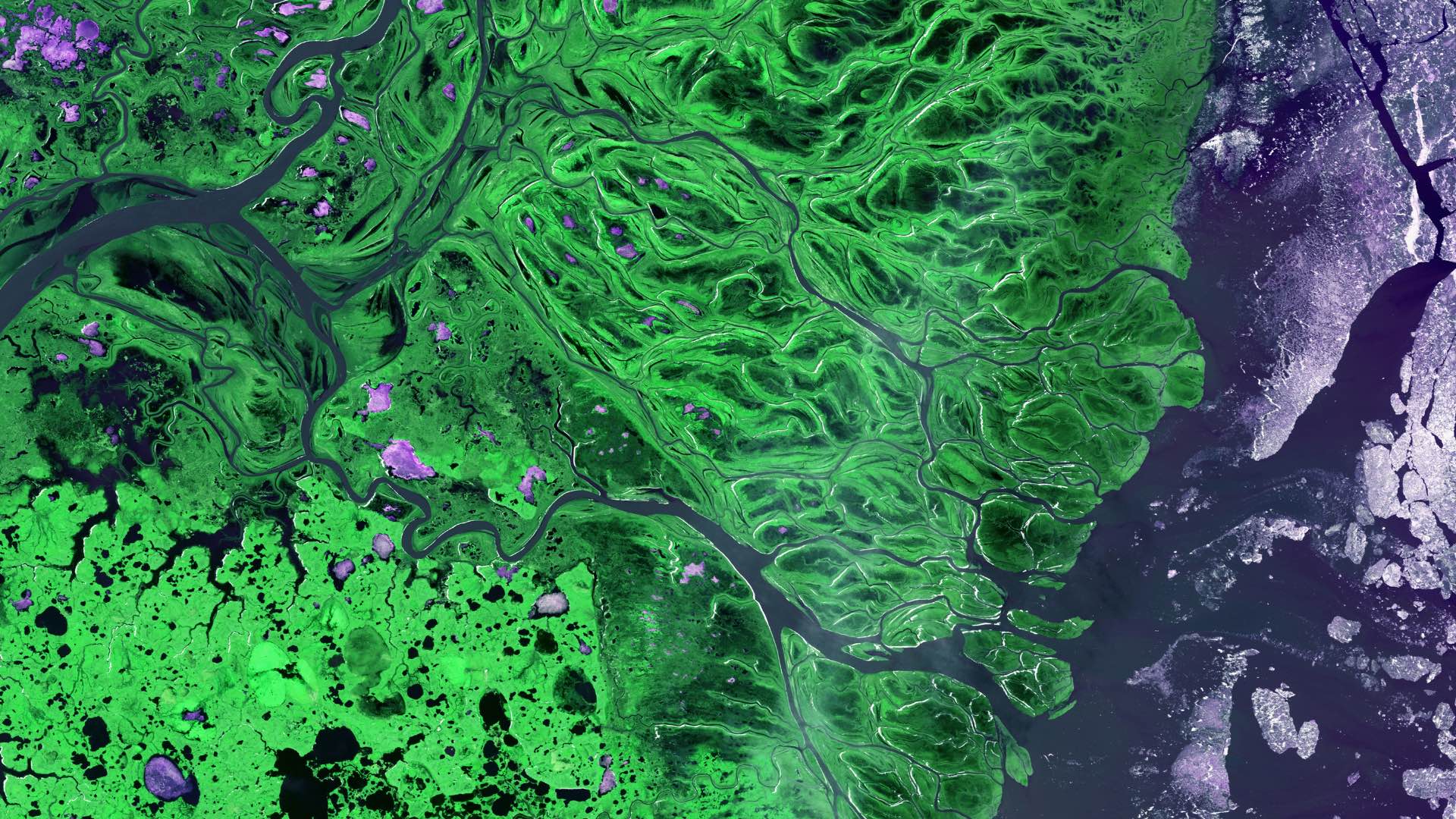

Prendersi cura della Terra dallo Spazio: il ruolo chiave del telerilevamento

Il telerilevamento è una tecnica fondamentale per osservare e monitorare il nostro pianeta. L'Europa ha investito molto in questa tecnologia con il programma Copernicus, un sistema di satelliti per l’Osservazione della Terra che permette di raccogliere informazioni preziose aiutandoci a proteggere l’ambiente, prevedere disastri naturali e migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini europei. Le potenzialità dei dati telerilevati sono molteplici, anche se restano sfide legate alla qualità e affidabilità dei dati e alla necessità di formare persone in grado di trasformarle in soluzioni concrete per la tutela e la gestione del territorio.

Ne parliamo con Enrico Borgogno Mondino, professore ordinario al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, oltre che presidente dell'Associazione Italiana di Telerilevamento e della Confederazione ASITA.

Prof. Borgogno Mondino, cos’è il telerilevamento e perché l’Europa ha puntato così tanto su questa tecnologia?

Il telerilevamento, o Osservazione della Terra, è una delle tecniche più promettenti per l’ottenimento di informazioni (qualitative, quantitative e dimensionali) relative alla superficie terrestre. Queste possono riguardare la copertura del suolo, il fabbisogno idrico delle colture, le deformazioni del terreno e molto altro. L’efficacia del telerilevamento dipende, oltre che dal tipo di segnale registrato, anche dalla frequenza delle acquisizioni. Esistono fenomeni lenti, come il consumo di suolo, che possono essere monitorati con cadenza annuale o maggiore. Altri invece, come lo sviluppo colturale o l'irrigazione di precisione, richiedono osservazioni frequenti. L'Unione Europea ha investito nel programma Copernicus proprio per sviluppare servizi avanzati per il monitoraggio ambientale basati sull’integrazione di osservazioni remote da satellite e misurazioni in situ.

Quali tecnologie vengono impiegate nell’Osservazione della Terra?

Il telerilevamento utilizza dei sensori remoti che elaborano segnali elettromagnetici trasformandoli in immagini digitali. Sono tecniche complesse, che possono essere suddivise in due grandi famiglie: quella del telerilevamento attivo e quella del telerilevamento passivo.

Il primo si basa principalmente sulla tecnologia radar, mentre il secondo si affida alla registrazione di segnali elettromagnetici emessi o riflessi dalla superficie terrestre. Il mio lavoro di ricerca si focalizza principalmente sul telerilevamento ottico passivo, soprattutto nella sua declinazione basata sull'analisi di serie multitemporali di immagini. Tale tecnica, che sfrutta la componente riflessa della luce solare in diverse bande dello spettro elettromagnetico per caratterizzare le superfici, offre numerose applicazioni. Tra queste, il riconoscimento e mappatura delle colture, utile per i controlli relativi ai finanziamenti agli agricoltori nel contesto della Politica Agricola Comunitaria, e il monitoraggio della vegetazione e delle colture lungo la loro stagione vegetativa intesa a supportare interventi di gestione agricola e forestale mirati, propri dell’agricoltura e della selvicoltura (anche urbana) di precisione.

Il telerilevamento ottico passivo trova interessante applicazione anche per l’analisi del verde urbano e dei suoi effetti sulla salute pubblica (come hanno evidenziato ricercatori dell’Università di Torino già nel 2001 e 2003), così come nel monitoraggio della qualità dell’aria (missione Copernicus Sentinel-5). Inoltre, ancora in ambito urbano, il telerilevamento termico basato sulla registrazione dei flussi di calore emessi dalle superfici in forza della loro temperatura, risulta utile per la mappatura e la caratterizzazione dinamica delle isole di calore urbane.

Quali sviluppi potranno avere le tecnologie di telerilevamento?

Il futuro, oltre a rafforzare le applicazioni esistenti, è orientato prevalentemente su tre direttrici: (i) l’incremento della frequenza di acquisizione (meno tempo tra due immagini successive della stessa area) mediante la programmazione di “costellazioni” di nano- e micro-satelliti, (ii) l'attivazione di missioni satellitari iperspettrali e (iii) l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel processamento dei dati.

Iniziative come il progetto IRIDE, attivato su iniziativa del Governo Italiano con risorse del PNRR e gestito da ESA – European Space Agency - con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), mirano a sviluppare sistemi satellitari complessi (costellazioni) che integrano diverse tipologie di sensori, con l’obiettivo di monitorare i cambiamenti ambientali e supportare servizi fondamentali, come la gestione delle emergenze, la protezione del territorio e il controllo della qualità dell’aria.

Da sottolineare che, a supporto dei satelliti, anche esperienze di telerilevamento da drone e aereo stanno giocando un ruolo primario. I SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), in particolare, consentono acquisizioni (economiche) multispettrali ad altissima risoluzione di tipo tridimensionale, sfuggendo alle logiche della ripetitività regolare (monitoraggio su area vasta), ma consentendo acquisizioni mirate in specifici momenti (magari critici).

Per quanto riguarda i dati satellitari, preme anche evidenziare che le attuali politiche di fornitura da parte di soggetti non commerciali (es. EU Copernicus), sono completamente gratuite e mettono a disposizione prodotti pronti all’uso (calibrati e georiferiti) permettendone un utilizzo da parte di un numero sempre maggiore di ricercatori e ricercatrici, aziende e istituzioni.

LEGGI ANCHE

Misurare la temperatura dei vulcani… dallo spazio!

Quali sono i vantaggi concreti e le criticità dell’uso di questi dati?

In passato, i dati satellitari provenivano quasi solamente da missioni scientifiche, che li acquisivano ad intervalli regolari. Oggi, a queste missioni, si sono affiancate anche realtà aziendali private che, avvalendosi di costellazioni di centinaia di nano- e micro-satelliti, sono in grado di rilasciare giornalmente (a pagamento) immagini multispettrali con risoluzioni geometriche (dimensione del pixel a terra) di qualche metro, ma anche sub-metriche. Le politiche di acquisto da parte dell’utenza, nella sua espressione più efficace e moderna, sono quelle basate su abbonamenti pesati sulla dimensione territoriale di interesse per l’utente (si acquista l’ettaro).

Questa evoluzione offre grandi opportunità, ma presenta alcune criticità, legate specialmente alla qualità e affidabilità dei dati. È quindi fondamentale definire standard condivisi e linee guida rigorose, idealmente promossi da enti di ricerca e associazioni scientifiche, su come elaborare e validare le immagini per garantirne affidabilità e ufficialità, oltre che robustezza negli utilizzi.

Quindi cosa manca per rendere il telerilevamento uno strumento davvero efficace e diffuso nella gestione del territorio?Affinché il telerilevamento possa esprimere tutto il suo potenziale, è necessario superare alcune criticità. Ad esempio non ci sono abbastanza reti di sensori a terra, fondamentali per calibrare e validare le deduzioni da satellite, soprattutto quelle relative a stime quantitative (es. umidità del suolo, evapotraspirazione, contenuto di azoto delle piante, etc.). Inoltre, non è ancora chiaro quanto valgano i benefici economici e ambientali del telerilevamento (soprattutto in agricoltura) rispetto ai costi associabili a metodi più tradizionali di gestione del territorio. Queste difficoltà possono diventare opportunità, ma servono investimenti e maggiore formazione in questo settore. Ciò significa che scuola e università dovranno aggiornare i loro programmi per preparare nuove figure professionali. Un primo passo in questa direzione è già stato fatto: dal 2022, infatti, è stato attivato un Dottorato Nazionale in Osservazione della Terra, sostenuto dalla Copernicus Academy, che rappresenta un punto di partenza per costruire le competenze necessarie a sfruttare appieno le potenzialità del telerilevamento, contribuendo a spianare la strada a un futuro più innovativo e sostenibile. A margine si muovono le Associazioni scientifiche nazionali di riferimento per il settore, come l’Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) e la Confederazione delle Associazioni Scientifiche per l’Informazione Territoriale e Ambientale (ASITA) che, al momento, ho l’onore di presiedere.