Studiare la polvere per vivere sulla Luna

La polvere lunare rappresenta un rischio per le missioni previste dal programma Artemis della NASA, perché abrasiva e potenzialmente tossica. Per conoscerne gli effetti sulla salute umana, l’Università di Torino sviluppa e studia materiali che replicano alcune caratteristiche della polvere lunare, come la presenza di nanocluster di ferro metallico, per analizzarne reattività e tossicità. Questo consente di sviluppare test e strategie di mitigazione, come rivestimenti antiaderenti e sistemi avanzati per il filtraggio della polvere, che garantiranno maggiore sicurezza nelle missioni spaziali di lunga durata.

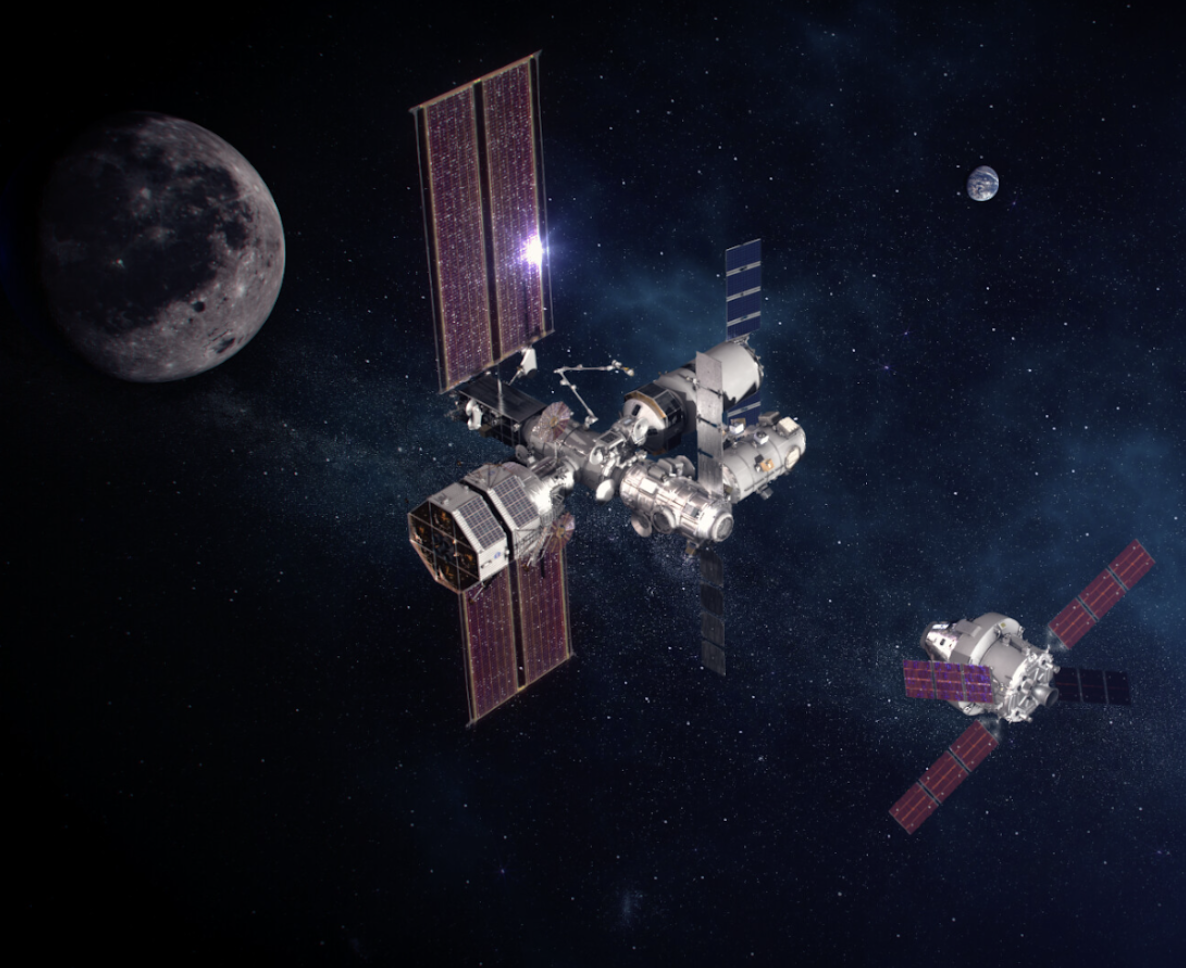

L’esplorazione spaziale è entrata in una nuova era con il programma Artemis della NASA, che mira a stabilire una presenza umana stabile sulla Luna e a preparare il terreno per l’esplorazione di Marte. Tuttavia, il ritorno sulla Luna presenta una sfida che già le missioni Apollo avevano evidenziato: la polvere lunare. Questo materiale, finissimo e altamente abrasivo, non ha solo reso difficoltose le operazioni degli astronauti in passato, ma potrebbe rappresentare un rischio per la salute e per il funzionamento degli strumenti tecnologici nelle future missioni.

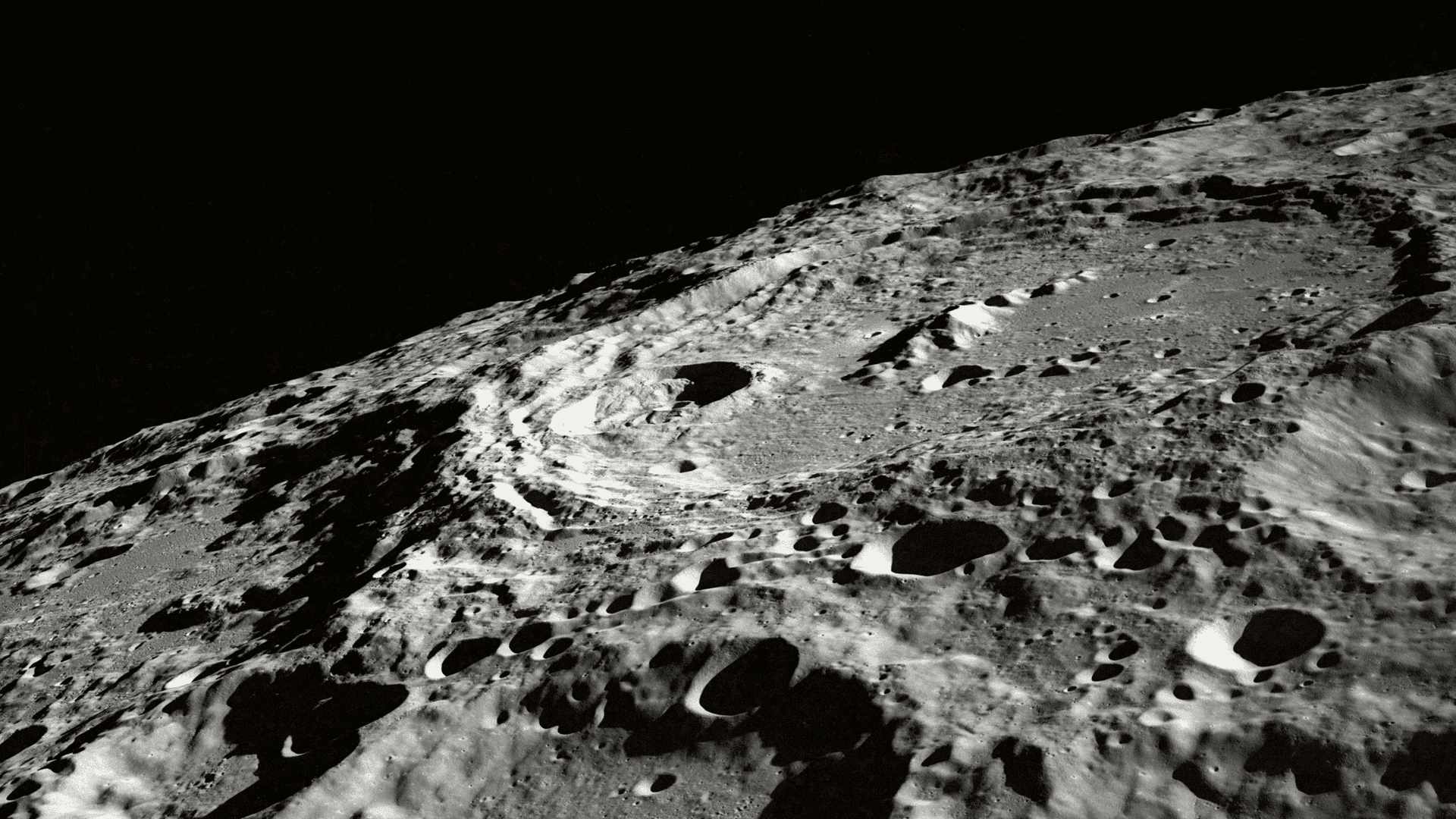

La polvere lunare, o regolite, è il risultato di miliardi di anni di impatti di micrometeoriti che hanno frantumato la superficie lunare in particelle finissime e irregolari. A causa dell’assenza di atmosfera (sulla Luna non c’è ossigeno né vapore acqueo), la regolite ha proprietà molto diverse dalle polveri terrestri: è altamente elettrostatica, estremamente abrasiva e composta da atomi che possono reagire facilmente con l’ambiente e gli organismi viventi. Gli astronauti delle missioni Apollo raccontano che, una volta rientrati nel modulo lunare, la polvere aderiva alle tute e agli strumenti e aveva un odore simile alla polvere da sparo. Diversi di loro hanno riportato con preoccupazione, nei diari di bordo, il rischio che l’inalazione di polvere lunare possa causare danni ai polmoni, analogamente a quanto avviene sulla Terra con la silice cristallina o l’amianto.

La polvere lunare quindi rappresenta una minaccia sia per i sistemi tecnologici che per gli esseri umani. Da un lato, la sua natura abrasiva può danneggiare le superfici delle tute spaziali, occludere i filtri di ventilazione e compromettere il funzionamento degli strumenti di bordo. Dall’altro, studi condotti anche presso i laboratori di UniTO suggeriscono che le finissime particelle di regolite, se inalate, possono favorire la formazione di radicali (molecole molto reattive che possono danneggiare le cellule e i tessuti umani), rilasciare ioni reattivi (che potenzialmente possono provocare danni biologici) e indurre infiammazioni nei polmoni.

Queste indicazioni di potenziale tossicità sono particolarmente importanti perché, in un futuro non troppo lontano, astronauti e lavoratori del settore spaziale saranno esposti a queste polveri per lunghi periodi di tempo.

Date le limitatissime quantità di campioni reali che i ricercatori hanno a disposizione, il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, in collaborazione con partner italiani ed europei tra cui l’Università di Cassino e il Politecnico di Torino, sta sviluppando simulanti di regolite lunare per studiarne le proprietà tossicologiche sulla Terra.

Per esempio, nella regolite lunare si trovano nanoparticelle di ferro metallico disperse in una struttura simile al vetro formatasi dal raffreddamento rapido di materiali fusi a seguito dei continui impatti con i micrometeoriti i quali, a causa della mancanza di un’atmosfera che lo protegga, colpiscono da miliardi di anni il suolo del nostro satellite. Si tratta di una caratteristica unica del suolo lunare, riprodotta in laboratorio attraverso un processo di sintesi riducente, una tecnica che trasforma e mantiene il ferro nella sua forma metallica eliminando l’ossigeno che formerebbe l’ossido (la comune ruggine).

Inoltre, come ha evidenziato un nostro studio attualmente in fase di pubblicazione, questi nanocluster possiedono proprietà catalitiche, che potrebbero essere sfruttate sulla luna per rendere possibili alcune difficili reazioni chimiche o addirittura per purificare l’acqua ottenuta dal ghiaccio cosmico che si è accumulato ai poli lunari.

Per limitare i rischi legati alla polvere lunare, si stanno sviluppando diverse strategie di mitigazione, tra cui rivestimenti antiaderenti per le tute spaziali, sistemi di filtrazione avanzati e metodi per ridurre la dispersione della polvere nei moduli abitativi.

Gestire la polvere lunare e comprendere i suoi effetti sulla salute umana rappresenta un passo cruciale per garantire il successo delle missioni future e la sicurezza di astronaute e astronauti. La ricerca in questo campo non solo contribuirà all’esplorazione della Luna, ma potrà avere ricadute importanti anche sulla Terra, migliorando la nostra conoscenza delle polveri inalabili e delle loro interazioni con la salute umana. Con il progresso della scienza e della tecnologia, la Luna non sarà solo una meta di esplorazione, ma una piattaforma per costruire il futuro dell’umanità nello spazio.