Quanto conosciamo i nostri polli? La storia umana attraverso la nostra interazione con gli uccelli

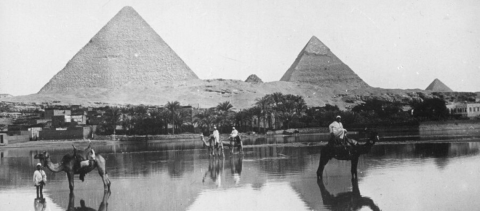

Qual è l'origine del pollo domestico? Come abbiamo cominciato ad addomesticare le anatre e i piccioni? Quando è diventato uno sport correre sugli struzzi? Il nostro rapporto con gli uccelli risale alla preistoria e studiarlo può aiutarci a fare luce sui momenti chiave della storia umana. Ripercorrendo un aneddoto di vita vissuta - l’incontro con lo struzzo William in Sudafrica - racconto le origini del progetto di ricerca AviArch: l’obiettivo è quello di riscoprire le complesse interazioni tra popolazioni umane e avifauna nel Mediterraneo orientale tra 15000 e 3000 anni fa.

Nell'estate australe di quattordici anni fa, ebbi l'onore di salire sulla groppa di un nobile e fiero destriero: lo struzzo William. Mi trovavo in Sudafrica, ad Highgate, una delle principali ostrich farms del distretto di Oudtshoorn, Klein Karoo (un'area semidesertica della provincia del Capo Occidentale particolarmente adatta all'allevamento degli struzzi). Avevo appena iniziato il mio primo postdoc e il mio progetto di ricerca verteva sullo studio delle uova di struzzo quali 'archivio biologico' da cui trarre informazioni sui cambiamenti climatici del passato.

All'epoca non potevo saperlo, ma l'incontro con William in quella caldissima mattina di novembre avrebbe influenzato la mia ricerca negli anni successivi, fino a stimolare alcune idee alle radici del progetto “AviArch” (Avifauna in Archaeoecological networks) finanziato nell’ambito dei Consolidator Grant ERC 2023.

In quell’occasione, fui colpita da come William fosse stato perfettamente addestrato ad accettare la presenza di un essere umano adulto (e di una "sella"!) sulla sua groppa. In Sudafrica, gli struzzi vengono addirittura regolarmente usati per delle corse competitive per la delizia dei turisti (a quanto pare, si tratta di uno sport piuttosto diffuso).

Era forse possibile che gli struzzi fossero stati utilizzati come “cavalcature” anche nel passato? Non mi era mai venuto in mente! Quali tracce materiali, archeologiche, avrebbe potuto lasciare questa consuetudine? Nella sua semplicità, questo episodio mi fece davvero comprendere come le mie interpretazioni delle possibili relazioni tra esseri umani e ambiente nel passato fossero spesso limitate e frutto di preconcetti derivanti dalle mie esperienze e formazione.

Si può quindi dire che l’incontro con William mi abbia fatto avvicinare agli approcci “relazionali" tipici dell’archeologia teorica moderna e del cosiddetto “post-umanesimo”.

Pur nella loro pluralità, tutti questi approcci tentano di scardinare la visione antropocentrica dell'Uomo che si contrappone e domina la Natura, tipicamente occidentale, ponendo invece l'accento sulle interazioni, molteplici e talvolta sorprendenti, che possono intercorrere tra esseri umani e non-umani.

In quest'ottica, tutti gli esseri esistono sullo stesso piano ontologico e a tutti viene riconosciuta l’abilità di agire e di poter influenzare la realtà (agency). Mentre siamo più propensi a riconoscere queste capacità a specie a noi molto vicine (per esempio il cane), siamo meno pronti a concepire come companion species1 lo struzzo, animale molto lontano dalla quotidianità europea, o più in generale l’avifauna, cioè l'insieme delle specie di uccelli che vivono in una determinata regione.

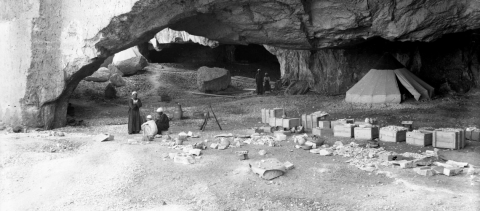

Eppure, le più antiche testimonianze materiali delle capacità artistiche dell’essere umano sono state proprio affidate a incisioni geometriche su uova di struzzo risalenti a quasi 100.000 anni fa 2,3, e vi sono centinaia di esempi archeologici che dimostrano una lunghissima storia di interazioni complesse tra esseri umani e specie avicole - dai dipinti a Lascaux (“Shaft of the dead man”) fino ai ritrovamenti di uova di Gallus domestico come offerta sacrificale presso il Tempio di Iside a Pompei o nello spettacolare sito etrusco-romano di San Casciano ai Bagni.

La storia di William, purtroppo, non è a lieto fine. Nel marzo del 2011 un'impennata dell'influenza aviaria portò il governo sudafricano a decretare che più di 40.000 struzzi allevati nel Karoo dovessero essere abbattuti. L'Unione Europea, principale importatrice di carne di struzzo, proibì l’ingresso dei prodotti provenienti dal Sudafrica. Highgate Farm e altri allevamenti dovettero chiudere i battenti e centinaia di lavoratori persero il loro impiego. La triste vicenda di William e dei lavoratori degli allevamenti di struzzi illustra perfettamente come le interdipendenze tra esseri umani e avifauna siano fragili e spesso fortemente sbilanciate.

Più in generale, l'allevamento intensivo di uccelli domestici, pur garantendo la sicurezza alimentare per miliardi di persone, ha un impatto ambientale significativo e conseguenze negative per il benessere e la salute di animali ed essere umani.

Attualmente, la biomassa del pollame domestico è tre volte superiore a quella degli uccelli selvatici, un dato che riflette però un lungo percorso nelle nostre relazioni con gli uccelli iniziato in tempi preistorici, quando alcune specie furono integrate intenzionalmente nella “nicchia ecologica umana”.

Nonostante l'importanza di queste relazioni, i momenti di svolta chiave restano incerti.

Quando e come è iniziata la perdita di biodiversità aviaria? I cambiamenti climatici globali, come la transizione dal Pleistocene all’Olocene, hanno avuto un impatto maggiore o è stata piuttosto l’azione umana, attraverso la modifica dell'ambiente o la selezione di specie per allevamento e trasporto? Tali scelte erano dettate solo dalle opportunità o da visioni del mondo più complesse, diverse a seconda di epoche e luoghi?

Il team AviArch si propone di rispondere a queste domande utilizzando il record archeologico come archivio materiale delle relazioni complesse e mutevoli tra comunità umane e avifauna.

Il gruppo di lavoro riunisce ricercatrici e ricercatori delle Università di Torino, di Pisa, di Copenhagen e di altre istituzioni internazionali. È composto da archeologhe e archeologi specializzate/i nello studio osteologico delle faune, nell’analisi delle biomolecole antiche e nello sviluppo di approcci digitali basati sull’intelligenza artificiale, ma anche persone esperte di ecologia e di archeologia teorica, nonché colleghe e colleghi che da anni si occupano dello scavo sistematico dei siti archeologici che saranno oggetto di indagine.

LEGGI ANCHE

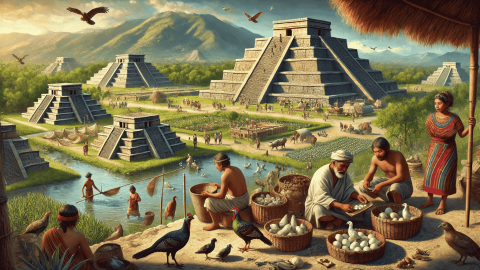

Dieta sostenibile dal passato: cosa possiamo imparare da Teotihuacan, Messico

Il progetto si concentrerà nell’area del Mediterraneo orientale, dove numerosi siti hanno restituito eccezionali quantità di resti archeozoologici di avifauna, offrendoci la straordinaria opportunità di scoprire, per esempio, le prime tracce della gestione o domesticazione delle anatre, o quali specie esotiche (es. il Gallus gallus, proveniente dal sudest asiatico) venissero importate e perché.

La speranza è che tra cinque anni potremo davvero affermare di conoscere i nostri polli!

Bibliografia

1. Haraway, D. J. When Species Meet. (University of Minnesota Press, 2008).

2. Texier, P.-J. et al. A Howiesons Poort tradition of engraving ostrich eggshell containers dated to 60,000 years ago at Diepkloof Rock Shelter, South Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences 107, 6180–6185 (2010).

3. Hodgson, D. Decoding the Blombos Engravings, Shell Beads and Diepkloof Ostrich Eggshell Patterns. Cambridge Archaeological Journal 24, 57–69 (2014).